Wie Michel Gaißmayer Günther Uecker ins „Reich des Bösen“ brachte: Nach Moskau, nach Moskau!

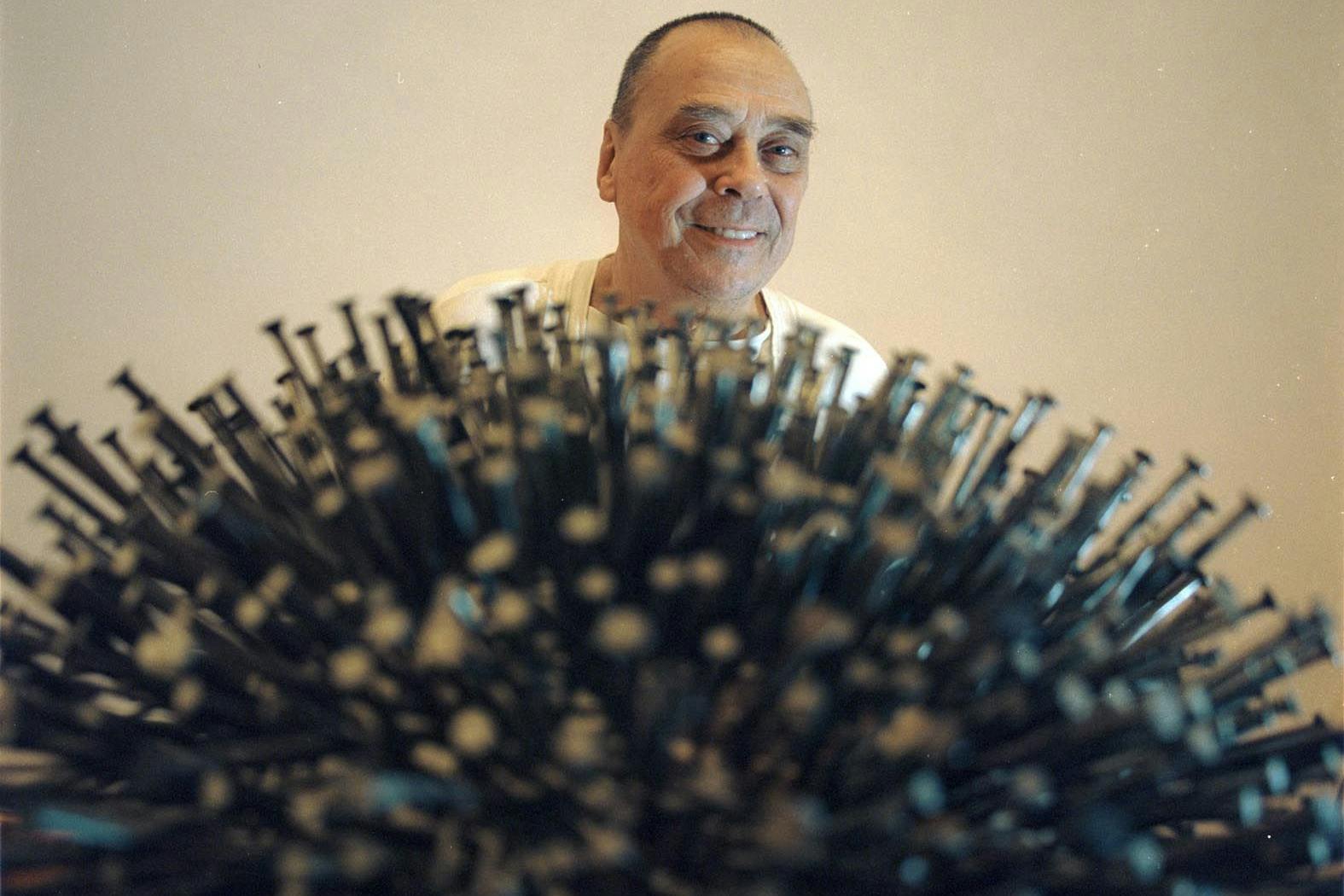

Michel Gaißmayer (1937-2025) gehörte 1965 zum Wahlkampfteam von Willy Brandt, er brachte Udo Lindenberg 1983 in den Palast der Republik, brachte Gorbatschow sowohl zu Wim Wenders als auch zu den Bayreuther Festspielen, bevor er jahrelang Künstler, Wissenschaftler und Politiker vor die Kamera der „Bildschirmhyäne“ (Heiner Müller) Alexander Kluge zerrte. Sein Hauptinteresse: durch Kunst- und Kulturaustausch die Fronten und Ideologien des Kalten Krieges zu durchlöchern. Etwa mit einer Ausstellung des kürzlich verstorbenen Nagelkünstlers Günther Uecker, einer der wichtigsten Künstler der Nachkriegszeit, in Moskau. Dieser Text beruht auf einem Gespräch zwischen Michel Gaißmayer und Stephan Suschke, das letzterer aufgezeichnet hat.

Im Jahr 1988 hatte ich mit Günther Uecker eine Ausstellung in Moskau. Ausgangspunkt dieser großen Unternehmung war die Veranstaltung, die ich 1985 für Willy Brandt in Nürnberg organisiert hatte: „Programm für den Anfang“. Günther Uecker hatte das Plakat dafür entworfen, und größenwahnsinnig, wie ich manchmal war, hatte ich zu ihm gesagt: „Dafür verspreche ich dir eine große Ausstellung.“

Er wollte eine, in Moskau. Das war eine sehr komplizierte und aufwendige Sachlage. Der Grundstein war mit der genannten Veranstaltung allerdings schon gelegt. Aus der damaligen Sowjetunion waren Bulat Okudschawa, der zum ersten Mal im Westen auftrat, und Daniil Granin gekommen. Damit die Geschichte keinen Länderspielcharakter bekam, musste Granin über die Zerstörung Kölns reden, Alexander Kluge über die Zerstörung Leningrads. Kluge trat vor dem russischen Programm auf, Granin vor dem deutschen. Granin, der die brutale Zerstörung von Leningrad durch die deutsche Wehrmacht miterlebt hatte, fiel es nicht leicht, am Tag der Befreiung in Nürnberg über die Zerstörung von Köln zu sprechen.

Zu dieser Veranstaltung kamen zwei sehr wichtige Politiker aus Moskau: Wadim Sagladin und Viktor Rykin. Rykin war der Verbindungsmann zwischen der SPD und der KPdSU, Sagladin damals im Zentralkomitee Leiter für Auswärtige Politik, Vorgänger von Falin. Diesen beiden schenkte ich das Ausstellungsplakat von Uecker. Sie waren glücklich über Granin und Okudshawa, und ich sagte, dass es doch toll wäre, wenn wir mit Günther Uecker in Moskau eine Ausstellung machen könnten. Ich warnte sie auch, dass das nicht einfach sein würde, da Ueckers Arbeiten auf Malewitsch beruhten. Und die Axt, mit der nicht nur sprichwörtlich abstrakte Kunst zerhauen wurde, hatte 1933 nicht nur im Dritten Reich, sondern auch in Stalins Russlands geglüht.

Seit den Dreißigerjahren bis zu Ueckers Ausstellung hatte es in Russland nie eine offizielle Ausstellung mit abstrakter Kunst gegeben, obwohl die Revolution 1917 in Russland auch eine der Kunst und Kultur gewesen war. Sowohl in der bildenden Kunst als auch in der Literatur entstand eine Avantgarde, die ungeheuer lebendig und vielfältig war und die westeuropäische Kunst in den Zwanzigerjahren stark beeinflusste. Ab Anfang der Dreißigerjahre jedoch vernichtete der von Stalins Handlangern dekretierte Sozialistische Realismus die Pluralität der Kunststile, die Avantgarde. Viele dieser großen russischen Künstler flohen entweder, brachten sich um wie Majakowski oder wurden Opfer des stalinistischen Terrors.

Ich war seit 1978 regelmäßig in Moskau und hatte viele Kontakte. Unter anderem zum Generalsekretär des Künstlerverbandes Tahir Salahov, ein aserbaidschanischer Maler. Es gab eine Galerie in Köln, Muschinkskaja, die sich schwerpunktmäßig auf die verbotene Avantgarde in Russland konzentrierte und diese auch zeigte. Diese Galerie hat Salahov immer wieder besucht. Mit ihm war ich bei Gerhard Richter in seinem Atelier, und ich bat das Wilhelm-Hack-Museum Ludwigshafen, eine Uecker-Ausstellung zu machen, zu der Salahov eingeladen wurde. So habe ich allmählich die Ausstellung in Moskau vorbereitet, man kann auch sagen, ihm untergeschoben.

Die Vorbereitung dauerte von 1985 bis 1988, und die Ausstellung stand immer wieder auf der Kippe. Einer der Gründe war, wie so häufig, das Geld. Uecker sagte, dass die Deutsche Bank alles bezahlen würde. Ich bat den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank, Friedrich Wilhelm Christians, um ein Gespräch. Ich kannte ihn, weil ich mit ihm die Ausstellung „Krieg und Frieden“ gemacht hatte. Er sagte: „Gaißmayer, Sie können alles haben, meine Erfahrungen, meine Kontakte, aber Geld können Sie nicht bekommen.“ Da stand ich also, hatte alle Zusagen, aber kein Geld.

Ich ging zu Richard von Weizsäcker, dem damaligen Bundespräsidenten. Mit Weizsäcker verband mich eine längere Geschichte, die mit einem Konflikt begann. Es ging um eine Arno-Breker-Ausstellung, die in Berlin stattfinden sollte. Ich hatte den Protest dagegen organisiert und mit dem Senat vereinbart, dass wir die Protestresolution, die auch im Tagesspiegel erschienen war, Weizsäcker mit der Unterschriftenliste am 20. Juli 1982 in Plötzensee überreichen.

Weizsäcker, der damals eine vollkommen abgewirtschaftete Figur in Bonn war, wurde 1981 in Berlin Regierender Bürgermeister. Er übernahm, was der vorherige Senat vorbereitet hatte. Zu der Gedenkfeier am 20. Juli 1982 in Plötzensee war der damalige österreichische Bundeskanzler Bruno Kreisky eingeladen. Ich hatte Kreisky angekündigt, dass ich dort mit Curt Bois, einem großen, jüdischen Schauspieler auftauchen würde, um dem Regierenden Bürgermeister die Unterschriften zu übergeben. Wir erschienen dort, als die Mikrofone schon angeschaltet waren. Wer ich war, wusste Weizsäcker, er war informiert worden, er fragte aber, wer dieser komische alte Mann sei, bei offenem Mikrofon. In dem Augenblick sprang Kreisky auf, umarmte Bois, und sagte: „Curt, ich habe gerade dein Buch in den Händen gehalten.“

Bois’ Memoiren waren gerade bei Henschel veröffentlicht worden. Das alles bekam Weizsäcker mit, auch dass ich ihm das eingebrockt hatte, was mir bei ihm aber Respekt verschaffte. Ich fand das eine großmütige, nachgerade adlige Haltung, die sehr untypisch für Politiker ist, die ich zumeist als sehr nachtragend erlebt habe. Dieser Respekt hat dazu geführt, dass er mir 1987 zu zwei Millionen D-Mark für die Uecker-Ausstellung verhalf. Er sammelte bei verschiedenen Unternehmen Tranchen von 250.000 D-Mark ein, sodass die zwei Millionen zusammenkamen, die die Ausstellung insgesamt kostete. Das Auswärtige Amt gab auf das Plädoyer von Weizsäcker hin eine halbe Million. Der Höchstbetrag, den sie vorher gesponsert hatten, waren 20.000 für die Beuys-Ausstellung „Coyote“ in New York. Von Weizsäcker übernahm auch die Schirmherrschaft für die Moskauer Ausstellung und schrieb das Vorwort für den Katalog.

Michel Gaißmayer: Eine Ausstellung im Intercontinental war für mich inakzeptabelAls wir das Geld beieinander hatten, erklärte mir der Vorsitzende des sowjetischen Künstlerverbandes, Salahov, dass die Ausstellung im Hotel Intercontinental stattfinden müsse. Das war für mich vollkommen inakzeptabel, weil das bedeutet hätte, dass das eine Ausstellung nur für devisenzahlende Ausländer geworden wäre.

So verbündete ich mich mit Hans-Peter Riese, einem ARD-Korrespondenten, den ich persönlich kannte, und seiner Frau Michaela. Ihm, der ab 1985 das WDR-Studio in Moskau leitete, sagte ich für das Parallelprogramm zur Ausstellung einen Vortrag zu. Riese hatte daran ein persönliches Interesse: Er hatte die verbotenen, abstrakten Künstler Russlands gesammelt.

Als klar war, dass die Ausstellung stattfinden würde, tauchten plötzlich die ganzen etablierten Leute auf, die sonst immer Uecker vertraten, eine Galerie Storms zum Beispiel, die das Ausstellungsprojekt an sich binden wollte. Schließlich lud Hans-Peter Riese die ganzen Galeristen und Uecker mit seiner Frau zu sich nach Hause zu einer Riesenschüssel Kaviar ein. Er sagte: „Wenn ihr den Gaißmayer rausdrängt, wird Günther Uecker in Moskau keinen einzigen Nagel einschlagen.“

Die Uecker-Ausstellung lief mit der Unterstützung des Freundeskreises der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Der Chef war Werner Schmalenbach, ein berühmter Kunsthistoriker, der mit großen Summen die Kunstsammlung des NRW-Museums aufgebaut hatte. Jedes dieser Objekte war kostbar. Werner Schmalenbach brachte die Ausstellung mit in Gang, aber er hat sie nicht mehr erlebt. Der Freundeskreis veranstaltete im Vorfeld der Schau eine Reise nach Moskau, bei der es darum ging, den Mitreisenden russisch-sowjetische Gegenwartskunst zu zeigen, die das Markenzeichen der NRW-Kunstsammlung war. Dieser Freundeskreis wurde von Robert Rademacher, dem VW-Vertreter in Nordrhein-Westfalen, mit dem Flugzeug nach Moskau gelotst. Das waren reiche, vermögende Leute aus Düsseldorf und Umgebung, zum Beispiel die Schwester von Konrad Henkel oder die Mutter des Fotografen Stefan Herfurth.

Gesellschaftsreise von Millionären zu einem russischen AlltagstischIn Moskau gab es zu der Zeit keine Ausstellungen zu avantgardistischer Gegenwartskunst, aber einen Underground. Deswegen habe ich Rafiks – eine Art VW-Bus, nur viel primitiver – gechartert, in denen ein Fahrer und sechs Passagiere Platz hatten. Es waren sechs, sieben Busse. Diese fuhren zu den Ateliers der einzelnen Künstler, manchmal auch zu einer Künstlergruppe. Es war eine Rundreise, aber auch ein Abenteuer. Ich war stolz darauf, dass diese Busse, in einer Stadt, in der nichts funktionierte, reibungslos von Künstler zu Künstler fuhren. Das Gleiche in Leningrad, ein Künstlerkarussell, eine Gesellschaftsreise von Millionären zu einem schon nicht mehr üppig ausgestalteten russischen Alltagstisch. Das brachte mir nicht nur Beifall ein, aber es machte Russland als Reiseziel interessant. In der Folge sind auch manche dieser Künstler aus Russland nach NRW gekommen, haben dort ihre Zelte aufgeschlagen, manche sind dortgeblieben.

Da die Frage des Ausstellungsraums noch nicht geklärt war, ging ich zum Zentralkomitee der KPdSU. Zuerst zu Wadim Sagladin, dem ich das Problem kurz schilderte: „Ihr kennt ja diesen Künstler aus Nürnberg. Jetzt möchte Salahov die Ausstellung auf nur 400 Quadratmetern im Interconti machen.“ Sagladin, der perfekt Deutsch sprach, antwortete: „Gut, dann halte ich mal Rücksprache.“ Parallel dazu stellte ich Raissa Gorbatschowa, zu der ich einen Kontakt hatte, das Projekt vor.

Plötzlich kam ein Beauftragter des ZK, ging mit mir zum Künstlerverband, in dessen Haus ich eine 4000 Quadratmeter große Etage bekam. Ich hatte das Glück, den Galeristen Hans (Hänschen) Mayer zu kennen. Er half mir, Uecker in Schach zu halten, so konnten wir uns mit ihm auf 100 Bilder einigen. Sie wurden nicht an die Wände gehängt, sondern mit Vorder- und Rückseite ausgestellt. So standen sie im Raum, was sehr schön aussah, auch weil durch diese Anordnung die Ausstellung etwas Installatives bekam und sehr modern wirkte. Das war die größte, ich fand, die beste Ausstellung, die Uecker je hatte.

Ich hatte etwas gemacht, was man nicht schätzen kann, wenn man keine Vorstellung hat, wie es Ende der Achtzigerjahre in Moskaus öffentlichen Gebäuden aussah. Es gab damals praktisch überall nur eine Grundfarbe: braun. Ich hatte eine alte Frau aufgetrieben, Ludmila, die mir früher schon mal geholfen hatte. Sie strich mir die ganze zweite Etage des Gebäudes weiß an. Auf einmal sah man Bilder und Objekte auf weißem Grund, was ein ganz anderes Erleben ermöglichte.

Festgelage im Interconti zugunsten der Uecker-Ausstellung

Hans (Hänschen) Mayer, der Galerist, half mir wahnsinnig. Ich hatte ihn gebeten, mir Autoreifen mitzubringen. Das machte er – die hängte er sich beim Zoll um den Hals. Und es gab noch eine schöne Geschichte: Surab Zereteli, der Präsident der Kunstakademien von Moskau und Leningrad, hatte eine große Schwäche für Autos. Der Chef des Künstlerverbandes Salahov hatte mir zu verstehen gegeben, dass Zereteli einen Mercedes haben wolle. Da ich Mercedes als Sponsor gewonnen hatte, gingen sie davon aus, dass das kein Problem für mich sein könne. War es auch nicht: Es gab ein Festgelage im Interconti zugunsten der Ausstellung und ich habe Zereteli den Mercedes übergeben. Ich stellte ihm einen kleinen Modell-Mercedes auf den Tisch. Anschließend sagte mir jemand: „Dass du noch lebst, ist ein Wunder.“

Daimler-Chrysler gab einen Riesenempfang. Der Stellvertreter von Edzard Reuter kam zur Eröffnung nach Moskau. Dort war es üblich, die Rechnungen sofort und cash zu bezahlen. Es wurde, wie ebenfalls üblich, sehr viel getrunken. Plötzlich sagte Reuters Stellvertreter: „Mir geht hier das Geld aus.“ – „Darf ich Ihnen behilflich sein?!“, fragte ich. Ich habe ihm das Geld in Rubel gegeben, was durch den Umtauschkurs des schwachen Rubels kein Problem war. Aber er hat mir diese Bemerkung zeitlebens verübelt.

Was mich immer beschäftigt hat, war die Frage, wie man so eine Ausstellung propagiert. Typisch für Ausstellungen in Deutschland ist, dass die eröffnet werden, laufen und schließlich mit einer Finissage enden. Aber ich habe immer versucht, solche Ausstellungen zu einem Ereignis zu machen, das über den eigentlichen Anlass, also in dem Fall über eine Kunstausstellung hinausging. Ich wollte täglich neue Aufmerksamkeit schaffen, die Kunst in einen kulturellen, einen politischen Kontext einbetten. Das war bei so einer Ausstellung mit unbekannter Kunst wie bei Uecker umso wichtiger, weil zum ersten Mal seit den Zwanzigerjahren wieder abstrakte Kunst gezeigt wurde. Deshalb gab es auch einen didaktischen Zugang, den das Wilhelm-Hack-Museum organisiert hatte, um den Leuten diese Kunst näherzubringen.

Hinzu kamen jeden Tag eine Veranstaltung, zwei Vorträge, zwei Diskussionen mit sechs, sieben Diskutanten. Jede Woche diskutierten Künstler wie Heiner Müller, Max Bill, Robert Wilson und Götz Adriani, Werner Spies, Pierre Restany, Germano Celant, Hans Peter Riese, was für großes Interesse sorgte und den Besuch der Ausstellung zusätzlich befeuerte, also auch Werbung war. Es gab Filmveranstaltungen, auf denen die ganzen Avantgardefilme der Sowjetunion gezeigt wurden. Und die Filme mit Götz-Friedrich-Wagner-Inszenierungen, für die Uecker die Räume entworfen hatte.

Jede Woche diskutierten Künstler wie Heiner Müller, Max Bill, Robert WilsonAllerdings war es so, dass für das Beiprogramm die Probleme mit der Bürokratie wieder von neuem begannen. Salahov war beleidigt, weil er zweimal ins ZK bestellt worden war und legte uns immer wieder Steine in den Weg, auch als es um die Unterbringung der hochkarätigen Gäste ging. Da sagten die Leute vom Zentralkomitee kurz entschlossen: Hier ist das alte ZK-Hotel in der Plotnikov-Straße, da können die Gäste untergebracht werden. Das war fantastisch. Es lag am Arbat. Nichts kostete etwas, auch das Telefon war frei. Kommunismus. Allerdings war keine Tür zu verschließen. Auch Kommunismus. Alle, auch Robert Wilson, wurden mit Genosse angeredet. Durch das Beiprogramm war die Ausstellung sechs Wochen lang im Gespräch.

Im Stockwerk über uns gab es eine kleine Ausstellung von Francis Bacon – ein großartiger Künstler. Da wurde mir die Differenz zu Uecker bewusst. Ich sagte zu ihm: „Jetzt gehst du hoch und leistest Abbitte.“ Oben Bacon und unten ein deutscher Nagelkünstler. Wenn man ein bisschen etwas von Bildender Kunst versteht, war das beschämend. Auch, dass es keine einzige Besprechung von Bacons Ausstellung in den Zeitungen gab, während sie mit Besprechungen über unsere vollgepflastert waren, was auch dazu führte, dass wir 20.000 Kataloge verkauft haben, allerdings zu einem Spottpreis.

Da in Moskau absoluter Materialmangel herrschte, wurde nach Ende der Ausstellung eine sehr große Uecker-Plastik zerlegt, indem die Nägel entfernt und an eine Baugenossenschaft zum Kilopreis verkauft wurden.

Noch größere Schwierigkeiten bereitete mir allerdings etwas anderes: Die Geräte, die wir für das umfangreiche Rahmenprogramm mit Vorträgen und Filmen aus Deutschland mitgebracht hatten, wurden alle gestohlen. Das brachte mich in allergrößten Erklärungsnotstand beim Zoll, weil ich die nicht vorhandenen Geräte nicht mehr ausführen konnte. Das Zentralkomitee bewahrte mich vor der Lubjanka.

Führer für den Kanzler KohlDie Ausstellung war ein großer Erfolg – nach nicht einmal vier Wochen gab es schon 250.000 Besucher. Außerdem kam der Bundeskanzler. Als Kohl seinen Moskau-Besuch unternahm, war der Besuch der Günther-Uecker-Ausstellung ein Programmpunkt. Ich habe Kohl zusammen mit Werner Spies durch die Ausstellung geführt. Da Uecker keine Extra-Einladung dazu bekommen hatte, war er beleidigt und erschien nicht. Kohl war sehr aufmerksam und wirklich interessiert. Wir standen vor zwei Uecker-Scheiben, als Kohl sagte: „Die kenn ich, die habe ich schon mal gesehen.“ Ich dachte bei mir: Das kann nicht sein. Dann sagte Kohl einen Satz, den werde ich nie vergessen: „Je älter man wird, desto besser wird das Gedächtnis.“

Er hatte diese Bilder tatsächlich schon einmal im Whitney-Museum gesehen. Am Ende bekam Hannelore zwei signierte vierzig Zentimeter lange Uecker-Nägel geschenkt. Später erzählte sie mir stolz, dass sie die immer in der Handtasche mit sich getragen habe und sie hat sie mir auch gezeigt. Zum Schluss fragte Kohl, wieviele Besucher die Ausstellung besucht hätten. Ich antwortete: „Über 250.000.“ Er sagte, es werden mehr als 300.000 werden. Es waren nur noch wenige Tage bis zum Ende der Ausstellung, aber Kohl behielt recht.

Viele Jahre später traf ich den Intendanten des WDR, der damals schon pensioniert war. Friedrich Nowottny war damals immer noch sauer auf mich, weil ich die Standleitung des WDR für meine Gespräche in alle Welt benutzt hatte. Das war für mich die einzige Möglichkeit, Kontakte zu erhalten. Durch eine Standleitung konnte ich nicht nur kosten-, sondern auch problemlos von Moskau aus telefonieren, weil die Gespräche nicht angemeldet werden mussten. Nowottny erzählte mir: „Gaißmayer, wissen Sie, was Kohl zum Abschied seines Besuches zu mir gesagt hat: Ich hätte mir nie vorstellen können, dass mich mal ein deutscher Kommunist durch eine abstrakte Kunstausstellung in Moskau führt.“

Kohl war ein hochgebildeter Mann, ein Intellektueller mit der Maske des Biedermanns. Kempowski hat mir erzählt, dass die Bibliothek Kohls sich im Souterrain, im Keller befand, und bemerkte bewundernd: „Alles war gelesen.“ Eine andere Geschichte: Wenn Hannelore Kohl durchdrehte, drehte sie die Wasserhähne auf und brachte die Bibliothek zum Schwimmen. Man kann einen Intellektuellen nicht mehr treffen, als wenn man seine Bücher unbrauchbar macht ... Selbst wenn das eine erfundene Geschichte war, glaube ich sie.

Am Ende der Ausstellung stellte ich fest: Trotz des großen Erfolges war der Künstler ganz und gar unzufrieden. Jahre später saß ich im Breitenbacher Hof, das Düsseldorfer Adlon, und hörte, wie sich zwei Leute an der Bar unterhielten. Der Künstler hätte ihnen von der Ausstellung erzählt: Zehn Sonderflugzeuge hätten gechartert werden müssen, um die Leute aus dem Westen dorthin zu bringen, damit sie diese Ausstellung sehen können. In Wirklichkeit hatten wir eine einzige Maschine gechartert, und es gab nicht mehr als zwanzig Leute, die mitgeflogen sind ins „Reich des Bösen“.

Dies ist ein Vorabdruck des im Herbst im Alexander Verlag Berlin erscheinenden Buchs: „In der Grauzone: Gaißmayer erzählt“. Hrg. von Stephan Suschke.

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! [email protected]

Berliner-zeitung